東洋医療担当の増田です。

今年は例年よりも梅雨入りが遅かったものの、7月に入って雨の日が急激に増えてきました。

天候の変化だけでなく、気温や湿度といった要因が体に与える影響は思った以上にあります。

熱中症のリスクが高まります

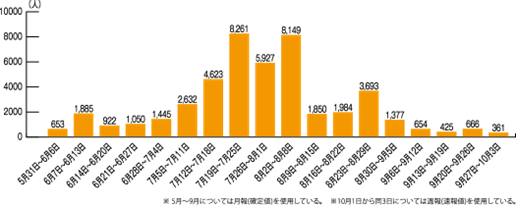

7月は熱中症の発生件数が急激に増えます。こちらは人間の例となりますが、7月から熱中症による救急搬送が増加しているのがわかります。

【消防庁HPより抜粋】

梅雨明け以降の件数はもちろんですが、注目する点として梅雨明け前の7月上旬も件数としてはかなり多いというところです。

熱中症は気温の上昇に合わせて危険度があがりますが、暑さに慣れていない6月や7月は気温が30度以下でも発症することがあります。また、もうひとつは湿度の関係です。

体感温度ということばがありますが、これは私たちが暑さを感じる指標の一つです。気温のほか、湿度、輻射熱(いわゆる照り返し)、気流の有無が暑さの感じ方に変化を与えます。

たとえば気流ですが、風速が 1m/s から 0.5m/s になると体感温度が 1℃上昇します(環境省HPより)。同じ気温でも、湿度が低く、風通しが十分にあって、熱を反射しないような条件であれば暑さを感じにくい、ということになります。

ご家庭でもこれらのうまく活用して暑さ対策を行うことができます。

エアコンと扇風機あるいはサーキュレーターの併用や、日差しを遮る場所を確保して、日中の暑い時間帯を快適にお過ごしください。

東洋医療でも暑さを取り除くための対策が取れることがあります。

熱中症のツボとして「陽谷(ようこく)」があります。手根(手首)関節の外側にあるくぼみに陽谷があります。昔から熱(暑邪)をとるツボとして知られています。

【陽谷の位置:親指を押さえているところが陽谷です】

熱中症の初期あるいは軽度の状態では、清暑益気湯という漢方を使用することがあります。もちろん、普段から熱中症にならないための対策をしていただいた上で、暑さに負けずに乗り切りましょう。

湿気は体のだるさに影響?

東洋医学では「湿」の有無を重要視します。体に必要以上に水分が溜まってしまう場合や、この時期の良くみられる水分を出したくても蒸し暑いために取り除くのが困難になることがあります。

この「湿」は、とくに消化器や皮膚に不調を起こすことがあります。消化器は東洋医学でいう「脾」とよばれるところが担当しています。脾は湿に非常に弱く、湿度の高い梅雨や日本の夏の気候で負担が大きくなります。その結果、食欲不振や吐き気、下痢といった夏のおなかの不調につながります。体のなかの余分な水を取り除き、消化の働きを改善する脾の気を補うことが養生につながります。

「気海」というツボがおなかにあります。ここを軽くマッサージするとおなかの気を補い健全な消化の運動を得ることにつながります。

【気海:おへそのだいたい指2本分下側でさするだけでも効果があります】

食べ物が傷みやすい時期でもありますので、長時間お皿にフードを置いておくのも控えておくとよいですね。漢方では、帰脾湯や六君子湯などを使うことがありますが、症状や体質などに合わせて他の漢方を使用することがあります。

健康にジメジメを乗り切るために東洋医療がお役に立てることがあります。

詳しくはお問い合わせください。